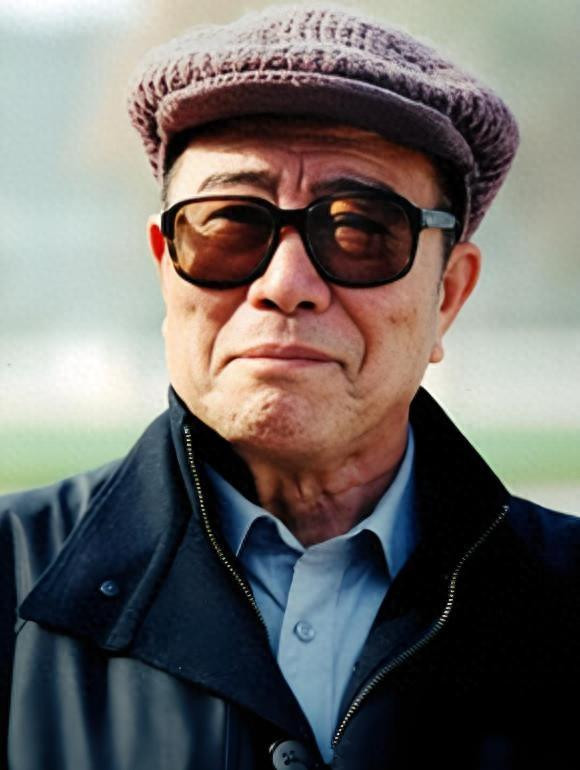

你记得著名电影表演艺术家里坡吗?他从《回民支队》中马本斋的嘶吼,到《三国演义》里董卓的狂笑,这位身高一米八五的河北汉子,用六十载艺术人生诠释了何为“戏比天大”。

1928年生于天津宝坻的里坡,原名李庆章,17岁便投身北平实艺剧社,在《雷雨》《日出》的舞台灯光下打磨演技。1951年抗美援朝战争爆发,他作为文艺兵奔赴前线,在坑道里为战士们表演《白毛女》,在炮火中领悟到“表演需扎根泥土”的真谛。这段经历成为他艺术生命的分水岭——归国后主演的首部电影《土地》(1953),便以民兵队长谢成刚一角叩开银幕之门。

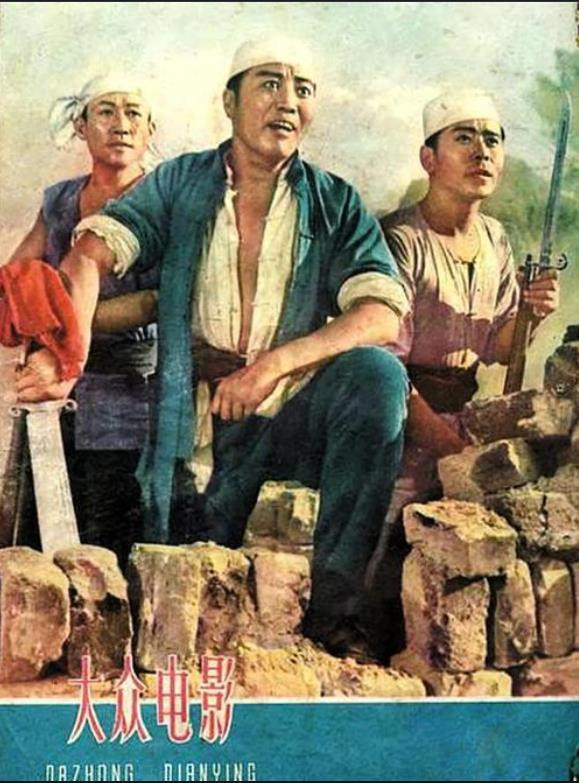

真正让里坡声名鹊起的,是1959年八一厂出品的《回民支队》。为塑造抗日英雄马本斋,他三赴河北献县,在马本斋故居的土炕上睡了一个月,跟着回民老乡学骑马、甩鞭子,甚至模仿马本斋因旧伤微驼的脊背。为了贴近角色,他跟回民战士同吃同住,学做礼拜,甚至把马本斋的遗像贴在宿舍床头,每天起床先敬礼。影片上映后,有老战士在影院起立喊“马司令回来了”,成为新中国银幕上第一次观众自发敬礼的奇观。

在《回民支队》中,里坡的嘶吼是塑造抗日英雄马本斋的核心表演手段,他将角色从旧军人到革命者的蜕变,通过声嘶力竭的呐喊与克制的内心戏交织呈现,赋予嘶吼多重层次。他通过声嘶力竭的呐喊与克制的沉默交织,将马本斋的悲壮、坚韧与成长熔于一炉。这种“粗粝中见细腻”的表演风格,不仅定义了银幕上的抗日英雄形象,更让嘶吼成为一种跨越时代的情感符号——它既是旧中国农民的抗争呐喊,也是革命者向黑暗宣战的战鼓。

里坡的表演美学,还在于“破形立魂”的创造力。在《林海雪原》(1960)中,他颠覆性地饰演土匪“傻大个”:戴上龅牙假肢,裹着破狗皮帽子,把座山雕联络官的狡诈藏进憨傻表象。当杨子荣用计套话时,他突然瞪圆血红的眼睛,喉间发出野兽般的低吼,将土匪的残暴与愚蠢熔于一炉。这种“丑角正演”的功力,让这个戏份不足20分钟的角色成为影史经典。

1963年的《红日》则展现了他塑造正面英雄的深厚功力。作为解放军团长刘胜,他设计了许多标志性动作:擦拭手枪时用指节敲击枪身,指挥作战时将望远镜咬在齿间,这些细节让角色跃出剧本文字。在“孟良崮战役”的拍摄现场,里坡顶着40度高温身着棉军装,连续12小时保持冲锋姿态,中暑晕倒前仍死死攥着道具手榴弹。这种“玩命式”表演,让观众相信刘胜的热血与牺牲真实可感。

作为导演,他执导的《晋中大捷》(1988)开创了战争剧的纪实美学。为还原徐向前元帅指挥陈家庄战役的场景,他带领剧组在太行山实景拍摄三个月,用3000个炸点还原真实战场。

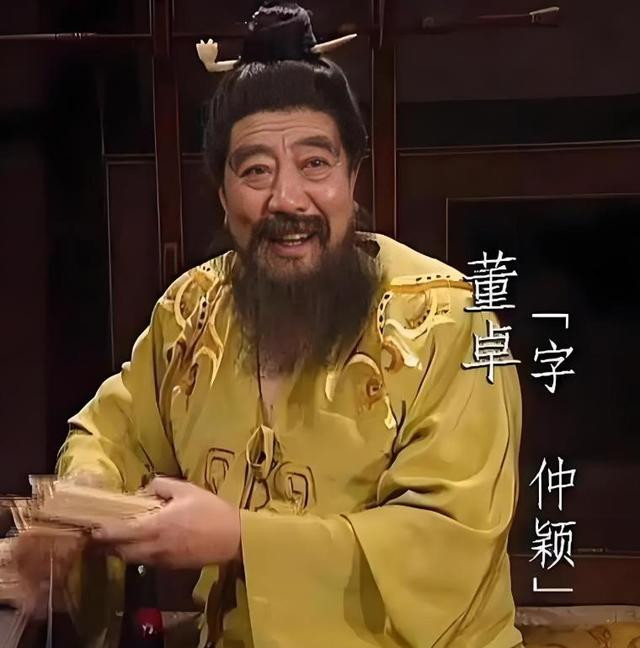

晚年,里坡在《三国演义》里出演董卓,白发苍苍仍能把“乱世奸雄”的跋扈演得虎虎生风。这个“董卓”,其狂笑是角色塑造的点睛之笔,通过声线、肢体与眼神的协同,将暴君的癫狂、权谋与残暴融为一体,成为影视史上难以超越的经典反派演绎。例如,董卓废少帝时,他先以低沉的语调说出“天子,兵强马壮者为之”,随后突然爆发出尖锐的狂笑声,声线如刀片刮过铁板,既展现了对皇权的蔑视,又暗含对群臣的威慑。

从马本斋的嘶吼到董卓的狂笑,从猪八戒的嘟囔到战场炮火的轰鸣,里坡用声音与形体构筑起中国军人的精神谱系。他教会我们:真正的表演艺术,是演员用生命焐热角色,再让角色反哺时代。

当今天的观众重温《回民支队》,仍能听见那个来自1959年的嘶吼——那是里坡穿越时空的深情告白,是对所有为民族独立而战的英雄们,最崇高的礼赞。

【各位亲爱的朋友,这里是我们共同的家园,“娱文娱视”将与您一起向经典致敬,忆影人辉煌,共同重温我们曾经的美好时光!欢迎关注!欢迎留言!(文中图片来源于网络,如有版权问题请联系删除!感谢!)】